随着工业自动化的飞速发展,电气设备已成为工厂生产、建筑施工、公共服务等领域的核心支撑,因此,设备维修工作的专业性和严谨性至关重要。做好电气设备维修,需要从多个维度把控重点,既要有扎实的技术储备,也要有规范的操作流程,才能确保设备高效、安全地恢复运行。

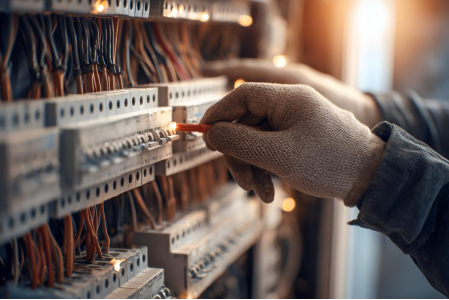

图片来源:摄图网

电气设备的故障往往隐藏在复杂的电路和元件中,维修人员不能仅凭经验盲目拆解,而应遵循“先观察、后检测”的原则:先查看设备运行记录,了解故障发生前的异常现象,比如是否有异响、异味或参数波动;再利用专业工具进行检测,用万用表测量电压、电流是否正常,用兆欧表检测绝缘电阻,用示波器观察电路信号波形。通过逐层排查,锁定故障点。

掌握核心元件的维修与更换技巧,是设备维修的核心环节。对于接触器这类频繁动作的部件,触点磨损、氧化是常见故障,维修时需用细砂纸打磨触点,去除氧化层,同时检查弹簧弹力是否正常,确保触点接触紧密;若磨损严重则需及时更换,且新元件的型号、参数必须与原配件一致,避免因容量不足引发二次故障。传感器作为设备的“感知器官”,在设备维修中更需细致处理;接近开关的安装位置偏移可能造成检测误差,维修时需重新校准距离。值得注意的是,更换电子元件时必须断电操作,且要做好防静电处理。

电气设备维修涉及高压电、复杂电路,稍有疏忽就可能导致触电、设备烧毁等事故。维修前必须切断设备总电源,并在电源开关处悬挂“正在维修,禁止合闸”的警示牌,同时用验电器确认无电后再作业。对于高压设备,还需进行接地放电,释放电容储存的电能。设备维修过程中,工具的绝缘性能必须达标,螺丝刀、钳子等应采用绝缘手柄,万用表、示波器等仪器的表笔需完好无损。

设备维修后的调试与验收同样不容忽视。故障排除后,不能立即投入满负荷运行,而应分阶段调试,建立完善的设备维修档案,是提升维修效率的长效机制。每一次设备维修都应详细记录故障现象、诊断过程、更换的元件、调试数据等信息,形成维修台账。这些数据能帮助维修人员总结规律。对于大型生产线的设备维修,档案还能为备品备件的库存管理提供依据,确保关键元件有储备,缩短故障停机时间。

随着电气设备的智能化发展,设备维修正从“事后抢修”向“预知维护”转变。借助物联网技术,许多设备已能实时监测运行参数,并通过云端平台发送预警信息。维修人员可根据这些数据提前判断潜在故障。

请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 4006979616,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。在线咨询

在线客服

在线客服